Y-A-t-il de la déforestation en France ?

@Freepik

Forêt, déforestation, coups, de quoi parle-t-on ?

Avant de répondre à la question, prenons le temps de définir les termes et en premier lieu, celui de « forêt ». Pour la FAO, la forêt désigne les terres cumulant l’ensemble des critères suivants :

- surface d’au moins 0,5 ha

- présence d’une végétation arborée qui, à maturité, dépasse 5 m de hauteur et couvre au moins 10 % de la surface.

- absence de vocation agricole ou urbaine (ce qui exclut les parcs et les plantations arboricoles comme les palmeraies et les vergers).

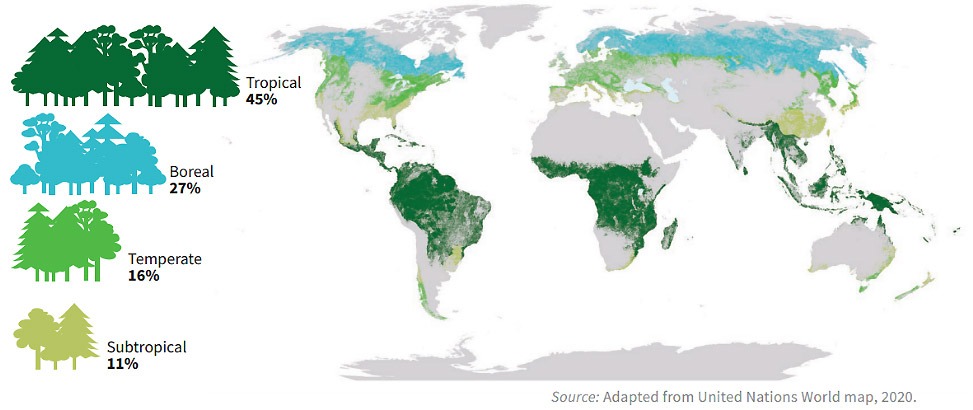

Sur notre planète, 4,06 milliards d’hectares correspondent à cette définition de la forêt, ce qui représente environ 1/3 des terres émergées.

Figure 1 : répartition et types des surfaces forestières mondiales

Toujours d’après la FAO, la déforestation est la conversion de la forêt à d’autres utilisations des terres indépendamment du fait qu’elle soit anthropique ou pas. La déforestation désigne donc essentiellement un changement dans l’utilisation des terres, et non pas un changement dans le couvert arboré.

Cette dernière notion est primordiale car elle permet de clairement distinguer la déforestation des coupes d’exploitation. Ces coupes induisent un changement temporaire dans le couvert arboré mais ne remettent pas en cause la vocation forestière des terrains puisque l’état boisé est reconstitué, soit par régénération naturelle, soit par plantation. Cet article est l’occasion d’insister sur ce point : la coupe, quelle que soit sa surface et son intensité, est un acte de récolte inscrit dans le cycle de la gestion forestière et ne peut ni ne doit être apparentée à de la déforestation.

Pour en revenir à la déforestation, depuis 1990, ce sont 420 millions d’hectares de forêt qui ont été perdus dans le monde. Entre 2015 et 2020, le taux annuel de déforestation a été estimé à 10 millions d’hectares par an, en baisse par rapport à la période 2010-2015.

La première des causes de la déforestation est l’expansion des terres cultivées, à l’origine de près de 50 % de la déforestation mondiale ; elle est suivie par le pâturage du bétail, à l’origine de 38,5 % de la déforestation.

En parallèle de la déforestation, des dynamiques naturelles d’enfrichement et l’action humaine (plantation) viennent convertir certaines surfaces initialement non forestières en forêt. La somme des pertes (déforestation) et de ces gains renseigne sur le changement net de surface forestière, qui peut être positif ou négatif.

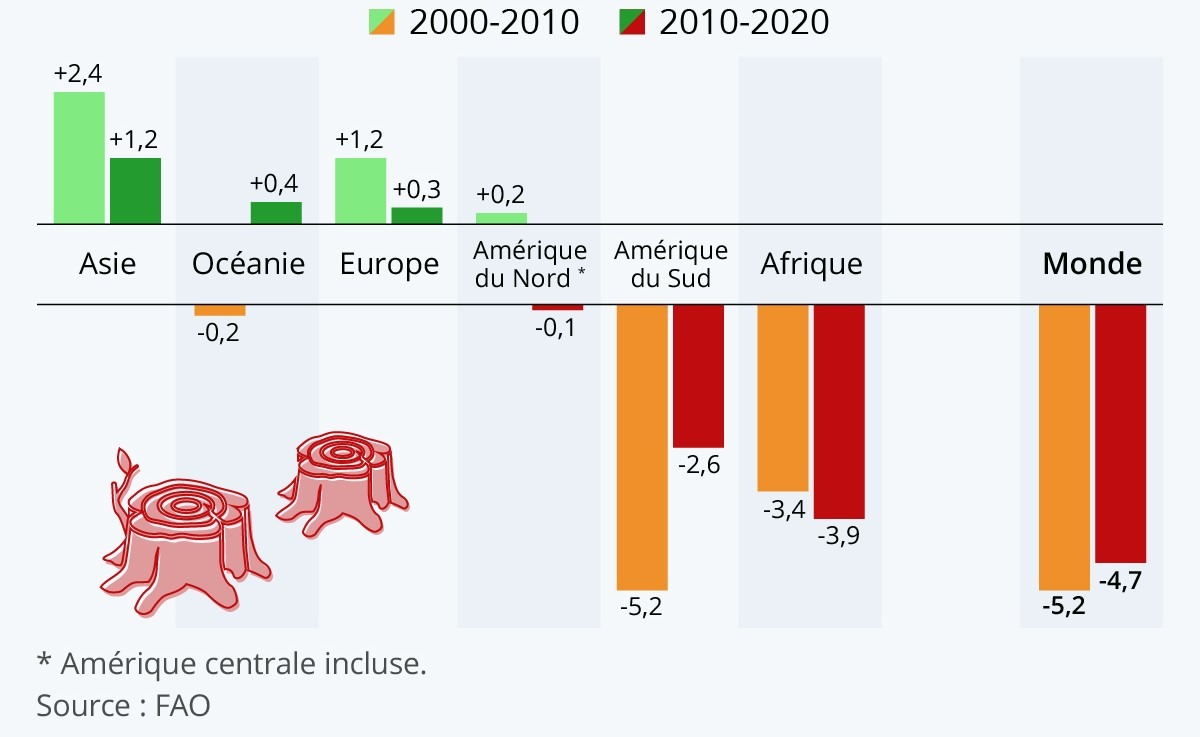

Figure 2 : changement net de la surface forestière dans le monde

La figure 2 montre que le changement net sur la période 2010-2020 est de – 4,7 millions ha/an. L’Amérique du Sud et l’Afrique sont les deux continents où cette perte nette de forêt est la plus importante avec respectivement - 2,6 et -3,9 millions ha/an. A l'inverse, l'Asie est le continent où le gain net de forêt est le plus élevé (+ 1,2 millions d’ha/an). En Europe, on dénote également un gain net. Ainsi, la déforestation n’excède pas l’expansion forestière sur le Vieux Continent. Qu’en est-il maintenant en France ?

Evolution de la surface forestière française

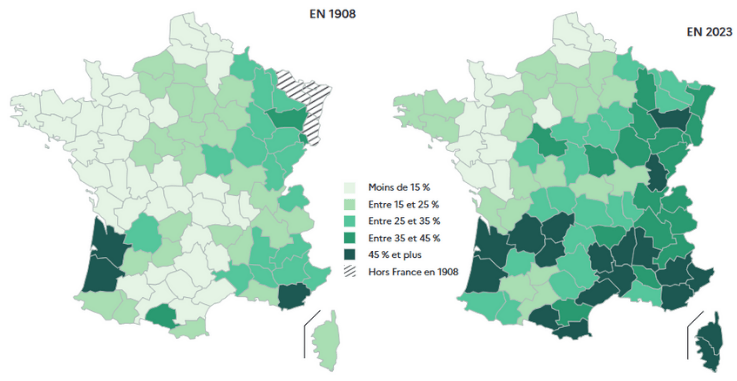

Dans les territoires d’Outre-mer, la surface forestière reste globalement stable dans le temps, y compris en Guyane. En Hexagone, cette surface n’arrête pas de s’accroître et ce depuis le milieu du XIXème siècle. A cette époque, en pleine révolution industrielle, la forêt, soumise à une exploitation intensive pour la production de charbon de bois, a atteint sa surface minimale (8,9 millions d’hectares). Aujourd’hui, elle recouvre 17,3 millions d’hectares, soit 31 % du territoire du métropolitain.

Le remplacement du charbon de bois par le charbon minier, l’exode rural et la révolution agricole après-guerre, le boisement des terres soutenu par le Fonds Forestier National (1947-1999 : 2 millions d'hectares boisés ou reboisés) et la poursuite des reboisements en montagne sont autant de facteurs ayant contribué à cette expansion. De nos jours, l'accroissement de la surface forestière est toujours soutenu et atteint 85 000 ha par an. Cette extension est particulièrement marquée en Bretagne et dans la zone méditerranéenne.

Figure 3 : surface forestière des départements français métropolitains (source : Mémento IFN, 2023)

Ces éléments nous permettent donc d’affirmer que la forêt française n’est pas menacée par la déforestation mais est, au contraire, en pleine expansion.

La surface, un critère insuffisant pour apprécier la vigueur de la forêt française

En plus de la surface, il est primordial de s’intéresser au bilan des flux en forêt, calculé à partir des indicateurs suivants (les valeurs données sont celles de la période 2013-2021) :

- la production biologique (volume de bois produit annuellement par la forêt), + 87,8 Mm3/an

- les prélèvements (volume de bois récolté annuellement), - 51,4 Mm3/an

- la mortalité, (volume de bois perdu annuellement), - 13,1 Mm3/an

En les additionnant, on obtient un bilan des flux positif d’une valeur de + 23,3 Mm3/an. Ainsi, en plus d’augmenter en surface, la forêt française croît également en volume.

Cependant, quelques éléments viennent compliquer la situation (cf. article « Qu’est ce qui menace les forêts françaises ? ») et c’est ainsi que dans certaines régions, la situation sanitaire entraîne une forte mortalité et donc une hausse des prélèvements pour endiguer ces crises (crise des scolytes dans l’Est et chalarose du frêne dans les Hauts-de-France). C’est ainsi que dans ces régions, le bilan des flux est négatif.

Cette situation rend nécessaire l’action de la filière en faveur du renouvellement de la ressource forestière et de son adaptation aux changements climatiques pour garantir la pérennité des forêts françaises. La diversité des essences et des sylvicultures (cf. article « La diversité des forêts françaises : un trésor souvent méconnu ») est un atout majeur dans ce contexte.